光的折射與光速變化機制探析

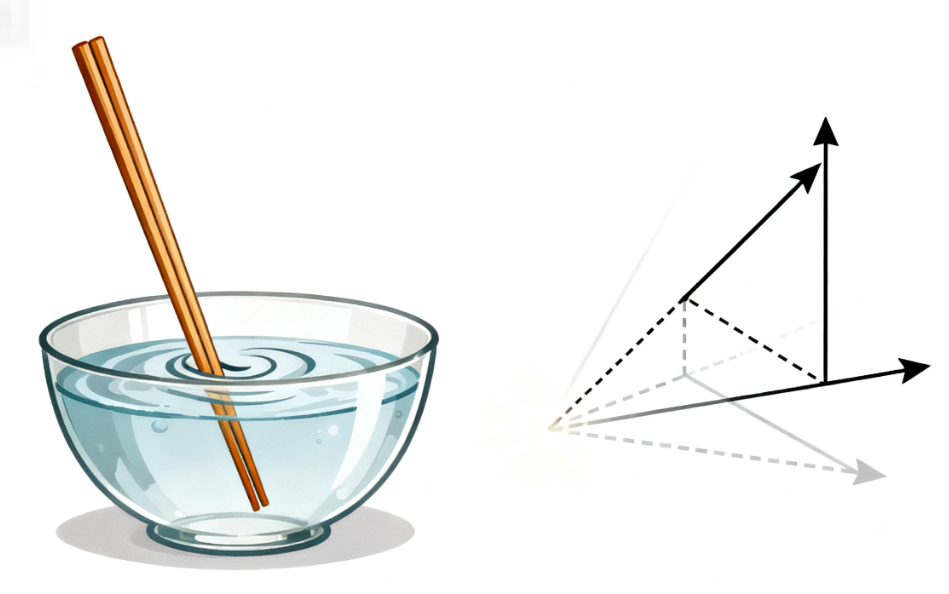

將直筷斜插入盛水容器中,肉眼可觀察到筷子在水面處呈現“彎折”形態;夏季觀察游泳池時,主觀感知的池底深度顯著淺于實際深度——此類日常現象的本質,均是光在不同介質界面發生折射的結果。在物理學范疇中,折射現象的核心特征之一是光的傳播速度發生改變。然而,“光以光速傳播”是大眾熟知的常識,為何光在折射過程中速度會出現變化?這一問題需從光的本質屬性、介質與光的相互作用等角度展開嚴謹分析。

一、“光速恒定”的適用邊界:真空環境的專屬屬性

大眾常提及的“光速”,嚴格定義為光在真空中的傳播速度,其精確值為299792458米/秒,通常簡化為3×10?米/秒。根據狹義相對論,這一速度是自然界中已知的極限速度,任何具有靜止質量的物質均無法突破該速度閾值。但需明確的是,“光速恒定”的前提是“真空環境”——當光進入空氣、水、玻璃等實際介質時,其傳播速度會因介質的物理特性而降低,且不同介質中光速的衰減程度存在顯著差異。

從定量數據來看,光在水中的傳播速度約為2.25×10?米/秒,僅為真空光速的75%;在普通光學玻璃中,光速進一步降至約2×10?米/秒,不足真空光速的70%;而在折射率極高的鉆石中,光速會驟減至1.24×10?米/秒,僅為真空光速的41%。這種速度變化并非源于“介質對光的阻擋”,而是與光的波粒二象性及介質的微觀結構密切相關。

二、光的波粒二象性:理解光速變化的理論基礎

現代物理學通過大量實驗證實,光兼具粒子性與波動性,即“波粒二象性”。從波動屬性視角分析,光本質上是一種橫電磁波,其傳播無需依賴機械介質(如聲音傳播需依賴空氣、水等介質),而是由相互垂直的電場與磁場交替振蕩形成,且電場、磁場的振蕩方向均與光的傳播方向垂直。這種電磁波的傳播過程,本質是能量以場的形式在空間中傳遞。

當光進入實際介質時,介質中的原子由原子核與核外電子構成,電子作為帶電荷粒子,會對光的電磁場產生響應——光的電場會驅動電子發生受迫振蕩,而振蕩的電子又會產生新的電磁場,這一過程會對入射光的傳播產生影響,進而改變光的傳播速度。

三、折射現象的本質:光速突變與傳播方向偏折的關聯

當光從一種介質(如空氣)入射至另一種介質(如水)的分界面時,由于兩種介質的物理特性不同,光的傳播速度會發生突變,而速度的突變直接導致光的傳播方向出現偏折,這一過程即為“折射”。該現象可通過斯涅爾定律(Snell's Law) 定量描述,其數學表達式為:

n?sinθ? = n?sinθ?

其中,n?、n?分別代表光在兩種介質中的折射率,θ?、θ?則對應光的入射角與折射角(均以介質分界面的法線為基準,法線為垂直于分界面的假想直線)。

在物理學定義中,介質的折射率n與光速存在明確關聯:n = c/v(c為光在真空中的速度,v為光在該介質中的傳播速度)。由此可推導出核心結論:介質的折射率與光速呈反比關系——折射率越高,光在該介質中的傳播速度越慢。以空氣與水為例,空氣的折射率約為1.0003(接近真空),水的折射率約為1.33,因此光從空氣進入水時,光速顯著降低,傳播方向向法線方向偏折,這正是“筷子彎折”“池底變淺”的物理根源:人眼習慣以光沿直線傳播的邏輯判斷物體位置,會將水中偏折的光線反向延長,形成物體的虛像,導致視覺感知與實際位置存在偏差。

四、光速在介質中的減速機制:非阻力作用下的能量傳遞

大眾易產生誤解,認為光在介質中減速與“汽車陷泥地受阻力減速”的原理一致,但實際上兩者存在本質差異——光無靜止質量,不會受到機械阻力的作用,其減速本質是“光子與介質微觀粒子的能量傳遞過程”。

具體而言,光在介質中傳播時,會經歷以下過程:

1. 能量耦合:光的電磁場與介質中的電子發生耦合,電子在電磁場的驅動下產生受迫振蕩,此過程可視為電子“吸收”光子的能量;

2. 能量再輻射:振蕩的電子會作為新的輻射源,釋放出與入射光頻率一致的電磁波(即新的光子),完成能量的“傳遞”;

3. 宏觀速度疊加:盡管每次“吸收-輻射”過程的時間極短(以納秒至皮秒為單位),但大量電子的頻繁互動會產生“時間損耗”。需特別注意的是,在兩次相互作用的間隙,光子仍以真空光速在介質分子間的空隙中傳播——即光子自身的運動速度并未降低,只是因頻繁的能量傳遞導致光的宏觀傳播速度低于真空光速。

這一過程類似“接力賽”:運動員(光子)的奔跑速度(自身速度)未變,但因需在接力點(電子)傳遞接力棒(能量)而產生停頓,最終導致整體賽程(宏觀傳播)的平均速度降低。

五、光速變化的衍生效應:從基礎光學現象到技術應用

光在介質中的速度變化不僅導致折射,還引發了一系列重要的光學現象,這些現象既解釋了自然規律,也支撐了現代科技的發展。

1. 色散現象

不同頻率的光(對應可見光的不同顏色)在同一介質中具有不同的折射率:紅光頻率較低,折射率較小,傳播速度較快;紫光頻率較高,折射率較大,傳播速度較慢。當復合白光(包含可見光全頻段)通過三棱鏡時,因不同頻率光的速度差異與偏折角度差異,最終被分解為紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫的連續光譜,此即“色散現象”。自然界中雨后彩虹的形成,正是陽光通過空氣中的水滴發生色散的結果。

2. 全反射現象

當光從高折射率介質(如玻璃)射向低折射率介質(如空氣)時,若入射角超過某一臨界值(由兩種介質的折射率決定),光不會折射進入低折射率介質,而是會全部反射回高折射率介質內部,這一現象稱為“全反射”。全反射的核心價值在于“低能量損耗”——光信號在反射過程中幾乎無能量損失,因此被廣泛應用于光纖通信技術:光信號在高折射率的石英玻璃光纖芯與低折射率的光纖包層分界面上發生全反射,沿光纖內部定向傳輸,可實現數千公里的長距離信號傳遞,成為當前寬帶網絡、移動通信的核心傳輸方式。

3. 光的干涉現象

由于光在不同路徑中(如通過薄膜上下表面的反射光)的傳播速度不同,到達觀測點的時間會產生差異(即“光程差”),導致不同路徑的光波相位不一致。當相位差滿足特定條件時,光波會發生相長干涉(亮度增強)或相消干涉(亮度減弱),形成明暗交替的干涉條紋,此即“光的干涉現象”。該現象在實際應用中極為廣泛,例如肥皂泡表面的彩色花紋、相機鏡頭的增透膜、精密測量中的干涉儀等,均基于光的干涉原理實現。

六、結語:現象背后的物理邏輯與科學價值

光在折射過程中的速度變化,看似是日常可見的簡單物理現象,實則蘊含著電磁波與物質相互作用的深層物理規律。從宏觀的筷子彎折、雨后彩虹,到微觀的光子-電子耦合,再到技術層面的光纖通信、光學成像,這一物理機制貫穿于基礎科學研究與工程應用的多個領域。

對該現象的深入理解,不僅幫助人類揭示了光的本質屬性,更推動了光學技術的持續革新——從17世紀斯涅爾定律的提出,到20世紀光纖通信的突破,再到當前量子光學的前沿探索,人類對“光的速度變化”的認知不斷深化,為信息通信、醫療成像、精密制造等領域的發展提供了核心理論支撐。這一過程印證了:對日常現象的科學追問,往往是探索自然規律、推動技術進步的重要起點。

▍最新資訊

-

飛秒光脈沖的3D可視化:用代碼“看見”看不見的光

飛秒光脈沖是一種特殊的激光信號,它的體積極小(僅幾微米×幾微米×幾十微米),卻蘊含萬億瓦量級的峰值功率——由于尺度遠超出肉眼可見范圍,我們無法直接用眼睛觀察它。但借助不到100行的MATLAB代碼,就能將這種抽象的電磁波轉化為可旋轉、可“飛行”的3D“光子云”(俗稱“光蒲公英”)。更重要的是,這一可視化結果嚴格遵循麥克斯韋方程,兼具科學性與直觀性。

2025-10-11

-

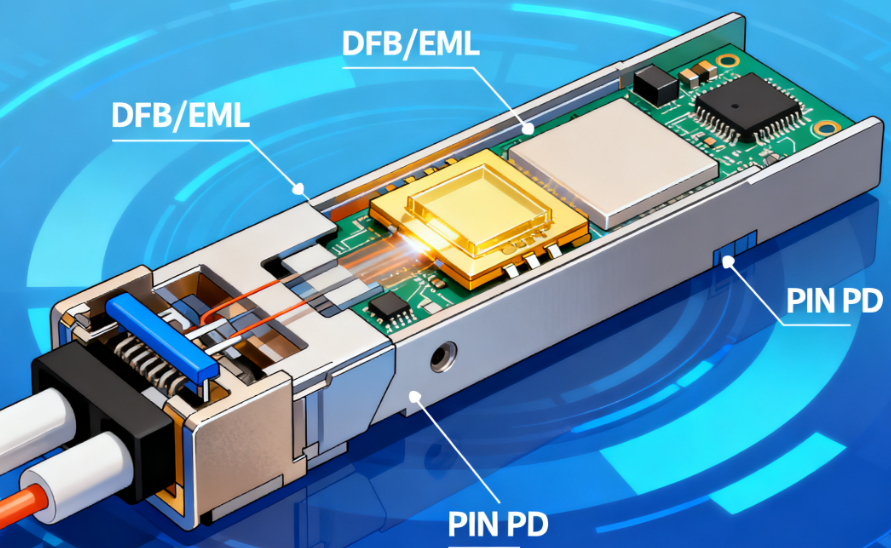

光模塊產業“卡脖子”問題剖析,從核心芯片到全產業鏈的突圍路徑

AI集群的數據流轉需求突破每秒TB級,全球數據中心帶寬需求呈現每兩年翻倍的增長態勢,光模塊作為承載光信號傳輸的核心器件,已成為支撐數字經濟發展的關鍵基礎設施。據行業統計數據,中國企業在全球光模塊市場的份額已超過60%,在下游封裝與系統集成領域形成顯著競爭優勢。然而,深入剖析產業結構可見,我國光模塊產業呈現“倒金字塔”式發展格局——真正制約產業高質量發展、形成“卡脖子”風險的環節,并非下游組裝領域,而是光模塊的核心組件“激光器芯片”,以及支撐芯片制造的上游材料與設備體系。

2025-10-11

-

超低溫原子操控的核心支撐:激光冷卻與原子俘獲技術的原理、發展及應用前景

量子計算尋求穩定量子比特載體、精密原子鐘突破計時精度極限、基礎物理學探索量子糾纏本質的過程中,實現原子體系的超低溫狀態(接近絕對零度)是核心技術瓶頸。激光冷卻與原子俘獲技術的出現,為這一難題提供了系統性解決方案。自20世紀70年代理論提出至今,該技術已從實驗室基礎研究逐步發展為量子科學領域的核心支撐技術,不僅重塑了原子物理學的研究邊界,更推動了跨學科領域的技術革新與應用拓展。

2025-10-11

-

高精度光學裝配的膠合透鏡定心技術,賦能高精度光學鏡頭制造

“成像質量優化”是光學制造行業始終追求的核心訴求之一。而膠合透鏡定心作為將光學精度控制與機械加工技術深度融合的關鍵工藝環節,直接決定了透鏡光軸與金屬鏡座機械軸的重合精度,進而對鏡頭的分辨率、成像清晰度及長期穩定性產生根本性影響。本文將從技術定義、核心價值、工作原理、精度影響因素、設備選型及應用場景等維度,系統解析膠合透鏡定心技術,為光學制造領域從業者提供專業參考。

2025-10-10